情報が多すぎて、何から話せばいいかわからない。頭の中ではまとまっているつもりなのに、言葉にすると伝わらない。そんなモヤモヤを感じたことはありませんか?論理構造化能力を身につけると、会話、文章、プレゼン、議論など、すべての場面で効果があります。論理構造化能力は生まれつきではなく、トレーニングで鍛えることの出来る力です。

miho

この記事は次のような人におすすめです!

- 頭の中がよく散らかる人

- 感情や考えをうまく言葉に出来ない人

- プレゼンや報告が苦手な人

- SNSやブログでもっと伝えたい人

- 思考の制度を上げたい人

職場や学校、友達関係など、社会の中で生きている限り、人との関わりは避けられません。だからこそ、多くの人が、大なり小なり人間関係の悩みを抱えているのではないでしょうか。

国内で300万部を超えるベストセラー『嫌われる勇気』では、アドラー心理学の考え方として「すべての悩みは対人関係の悩みである」という主張が紹介されています。

このサイトでは、そんな人間関係の悩みを解決するためのヒントをまとめています。

この情報が、あなたの人生を少しでも生きやすくする手助けになれば嬉しいです!

論理構造化能力とは?

論理構造化能力とは、バラバラな情報・アイデア・感情を、意味のある構造として組み立てる力です。たとえば、

- 話す順番を考える

- 重要なことを目立たせる

- 「結論」「理由」「例」など整理する

といったこともすべて構造化のスキルです。これは、会話、文章、プレゼン、企画書、議論など、あらゆるものに効いてきます。

ネットやSNSの普及で、私たちは常に大量の情報にさらされています。でも、それらをただ知っているだけでは意味がありません。

- どこがポイントか?

- 何と何が関係しているのか?

- どういう順番で伝えると理解されやすいのか?

そうした「構造的な整理」ができる人は、ただの知識ではなく、「意味」を生み出せる人になれるのです。

論理構造化能力を身に着けると伝わり方が変わる

「論理的に考える」ことも大切ですが、それだけでは足りません。

これkらの時代に必要なのは、情報を構造で整理する力です。

たとえば

今日は仕事がうまくいかなかった。部長に指摘されて、しかも資料が間に合わなかったし、周りもバタバタしていた…

今日うまくいかなかったと感じる理由は3つあります。

①資料の提出が間に合わなかったこと

②部長からの厳しいフィードバック

③職場全体の混乱が続いていたこと

この3つが重なり、集中力が欠けていたと感じます。

このように、順序・関係性・分類によって、情報は「わかりやすく」なり、「考察可能」にもなるのです。

倫理構造化能力を構成する3つの要素

1.要素分解力

話の中から「何が言いたいのか」「ポイントは何か」を抜き出す力。

2.関係性の把握力

因果関係・対比・並列・抽象と具体などを見抜き、整理する力。

3.構成力(再構築力)

話す・書くときに、それらの情報を「伝わる順番」に並び替える力。

この能力がある人は、議論でも説得力があり、自分の意見を筋道立てて伝えるのがうまいです。逆に、構造化が苦手な人は、「なんとなく話が長い」「何が言いたいのか良く分からない」と言われがちです。論理構造化能力は生まれつきではなく、トレーニングで身につく技術です。

鍛え方①:結論から考えるクセをつける

構造化の基本は「まず結論を出す」ことです。ゴールが見えないまま話し始めると、情報はどんどん散らかってしまいます。

結論ファーストが大切な理由

- 聞き手・読み手が安心する

- 話の全体像が先にわかる

- 理由や根拠がスムーズに入ってくる

これはプレゼンでも、文章でも、日常会話でも効果絶大です。

使えるフレーム:PREP法

理論構造化の定番フレームは

- P:Point(結論)

- R:Reason(理由)

- E:Example(具体例)

- P:Point(再び結論)

例えば…

- (Point)この映画は見る価値があります。

- (Reason)ストーリーが深く、現代社会への問いかけがあるからです。

- (Example)たとえば主人公がAIとの境界に悩む場面などは非常にリアルです。

- (Point)なので、私はこの映画を強くおすすめします。

日常での練習方法

- SNSの投稿でも「結論→理由」の順で書いてみる

- 誰かに相談するとき、まず「何が言いたいのか」を一言でまとめてから話す

- 日記やノートで「今日のひとこと」を先に書く

結論ファーストは「頭の中を一度整理する」練習にもなります。

これが自然に出来るようになると、情報を整えて届ける力がぐんと上がってきます。

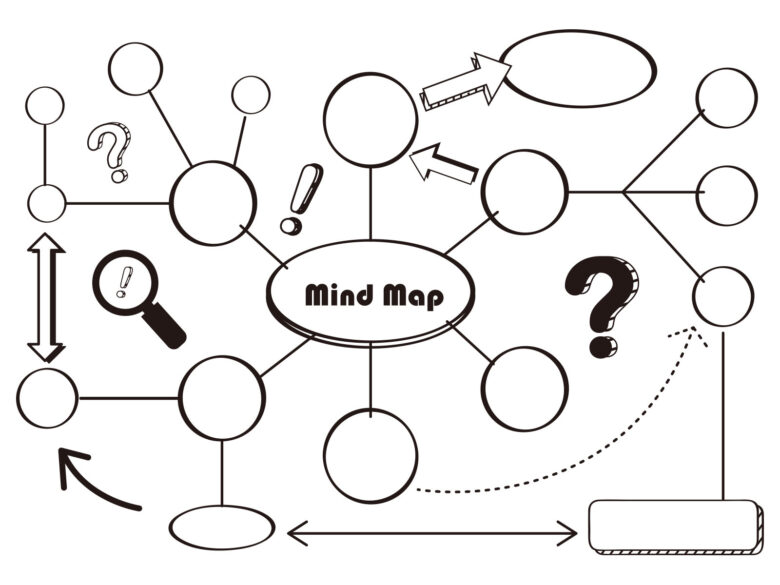

鍛え方②:図解で考えるクセをつける

文章だけで考えると、頭の中はすぐごちゃごちゃします。でも、図にすればスッキリ整理されて、「何がどう繋がっているのか?」が一目瞭然になります。

図解が効果的な理由

- 視覚的に関係性が見える

- 抽象と具体のバランスが取れる

- 情報の優先順位がわかる

つまり、図解は「構造そのもの」を目に見える形にする方法なのです。

代表的な図解の形代表的な図解の形

1.マインドマップ

→アイデアを広げるのに最適です。「中心テーマ」から放射状に展開させます。

2.ピラミッド構造

→結論を頂点に、理由や根拠を下層に積み上げていくことで、論理的な説得力が増します。

3.ロジックツリー(Why型・How型)

→「なぜ?」「どうやって?」を枝分かれさせて深掘りすることで、問題解決をしやすくなります。

実践ポイント

- 考えがまとまらないとき、まず紙に書く(スマホメモでもOK)

- 頭の中のモヤモヤを図にすることで、どこが曖昧かわかる

- ブログ・企画書・プレゼンなど、全体構造をまず図にしてから書き始める

鍛え方③:人の話を「構造」で要約する

要約力=構造化力です。

「何を言いたかったのか?」を的確にとらえて短くまとめるのは、情報の整理と再構築の実践トレーニングになります。

要約が効く理由

- 情報の核を抜き出す力がつく

- 枝葉と本筋を見分ける目が鍛えられる

- 他人の思考構造を読み解く力になる

つまり、要約とは他人の思考を一度分解して再構築する作業です。

実践方法

- 動画や記事を3行で要約する

YouTubeのトーク動画やニュース記事を、「主張」「理由」「例・結論」くらいにまとめてみましょう。

→先ほど紹介したPREP法のPRE(Point・Reason・Example)でOKです。 - 本や映画を1分で語る練習

あらすじではなく「この作品は何を伝えたかったのか?」を考えましょう。相手が興味を持つように順序や視点も工夫してみるとより効果的です。 - 会話を心の中でまとめ直す

相手の長い話を聞いた後、自分の中で「つまりこういうことだよね」と再構築するクセをつけましょう。

こうして要約トレーニングは、「聞く力」や「読み取る力」も強化します。構造で要約できる人は、情報を受け取るセンスと、伝えるセンスの両方が磨かれていくのです。

鍛え方④:自分の考えを構造的に書く

思考を最も深く整理する方法、それが書くことです。

とくに、なんとなく思っていることを筋道立てて書く習慣は、構造化の実力を大きく伸ばします。

書くと、何が違うの?

- 頭の中の曖昧さが浮き彫りになる

- 話が飛びやすいクセがわかる

- 「構造のクセ」や「思考のクセ」に気付ける

書くことは、自分の頭を他人の目で見ることです。

構造的に書くコツ:3つのステップ

- 主張を書く(なにが言いたい?)

一言でまとめてみましょう。たとえば「私はAが重要だと思う」など。 - 根拠を書く(なぜ?)

経験・データ・理屈など。理由は複数あってもOKです。 - 具体例や反論へのフォローを書く

「例えば~」「とはいえ~」などで補強・深掘りしてみましょう。

この3つを抑えるだけでも、グッと読みやすくなります。

練習法

・日記やモーニングノートに「主張・理由・例」の順でまとめる

・SNSの投稿で、あえて1つのテーマを短く構造的に表現してみる

・書いたものをPREP法やピラミッド構造で見直す

書けば書くほど、「自分の考えのどこが弱いか・強いか」が見えてきます。

そして、感覚的なモヤモヤが論理的な骨組みに変わっていく瞬間が訪れます。

鍛え方⑤:フィードバックと構造分析で伸ばす

一人で考えていても限界があります。自分の思考のクセや論理のズレに気付くには、外からの視点が必要です。

フィードバックは鏡になる

自分ではスッキリ書いたつもりでも、読んだ相手がこう言うことがあります。

- 「つまり何が言いたいの?」

- 「急に話が飛んでる気がする」

- 「ここもう少し説明してほしい」

これは凹むことではなく、構造の歪みポイントを教えてくれるヒントです。

実践方法

1.他人に読んでもらう・話してみる

書いた文章を友人やAIにチェックしてもらい、「順序」「分かりやすさ」「説得力」についてフィードバックをもらいましょう。

2.自分で構造を見える化する

書いた後に以下をチェックしてみましょう

- 結論は明確か?

- 理由と例が揃っているか?

- 話の流れはスムーズか?

- 余計な脱線はないか?

3.うまい人の文章を構造で読む

好きな作家や論者の文章を「主張・理由・構成」に分解してみましょう。これも構造を学ぶ最高の教材です。

構造化とは、「正しさ」よりも「通じる順番」を探すことです。他人とのやりとりこそが、その順番を磨く最大のフィールドになります。

まとめ

論理構造化能力はコミュニケーションの土台そのものです。生まれつきのものではなく、鍛えることで上がっていく能力なので、ぜひ特訓してみてください!

miho

今回も人と関わっていくうえで避けることはできない人間関係の悩みを減らすための手助けになる情報をまとめました。他の記事もありますので、あなたが今よりより生きやすくなる手助けになれば嬉しいです!X(Twitter)でお悩みの募集もしています。