ダブルバインドとは、矛盾する2つの命令・メッセージを同時に受け取ることを指します。あなたも「正直に言って」と言われたのに空気を読んでいないと怒られた、明らかに怒っている相手に「別に怒っていない」と言われて困った経験をしたことがあるのではないでしょうか?自分自身でも気づかないうちに使いがちなこの罠について詳しくまとめました!

miho

この記事は次のような人におすすめです!

- 人間関係のモヤモヤを感じている人

- 親・職場・学校での理不尽な対応に戸惑っている人

- 人との距離感に悩んでいる人

- 無意識に人を縛ってしまうと感じている人

職場や学校、友達関係など、社会の中で生きている限り、人との関わりは避けられません。だからこそ、多くの人が、大なり小なり人間関係の悩みを抱えているのではないでしょうか。

国内で300万部を超えるベストセラー『嫌われる勇気』では、アドラー心理学の考え方として「すべての悩みは対人関係の悩みである」という主張が紹介されています。

このサイトでは、そんな人間関係の悩みを解決するためのヒントをまとめています。

この情報が、あなたの人生を少しでも生きやすくする手助けになれば嬉しいです!

ダブルバインドとは?矛盾した命令に心が壊れる仕組み

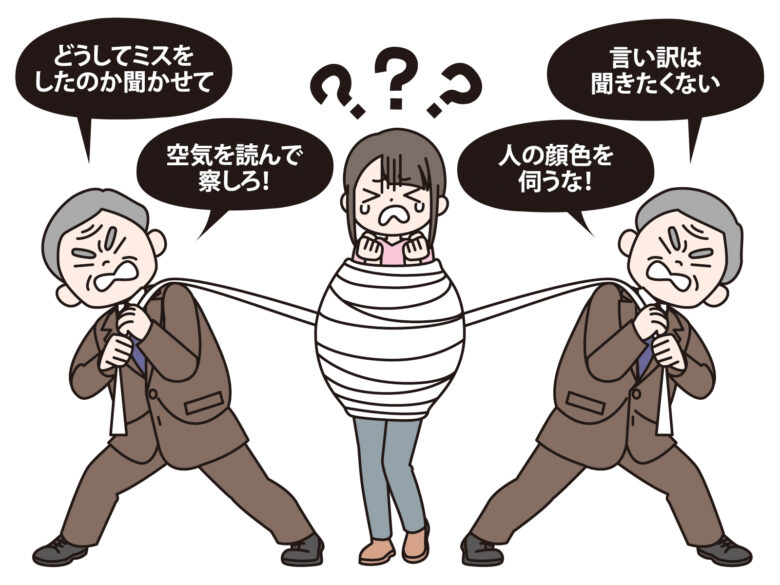

ダブルバインド(Double Bind)とは、直訳すると「二重の拘束」といい、矛盾した2つのメッセージを同時に受け取り、どちらに従っても否定されてしまう状態のことを指します。

この概念を提唱したのは、文化人間学者のグレゴリー・ベイトソンです。彼は、統合失調症の原因を探る研究の中で、こうした矛盾したコミュニケーションが人を深く傷つけ、精神的に追い詰めることを明らかにしました。

定義を分かりやすく

ダブルバインドが成立する条件は、大まかに以下のようになります。

- 矛盾する2つのメッセージが同時に送られる

- 片方に従えば、もう一方を破ることになる

- 逃げ場がない(その関係から離れられない/否応なく関わる必要がある)

- それを矛盾だと指摘することすらできない空気

たとえば:親が子供に向かって言うケース

あなたが自分で決めたことなら、何でも応援するよ。…でも、お母さんはこの進路、すごく心配だけどね

表面的には「自由に決めていい」と言っています。でも本音では「私の希望通りにして」と暗にプレッシャーをかけている状態です。

子どもからすればどうしたらいいのか分からなくなってしまいます。しかも、親の意見に逆らえば罪悪感を抱え、従えば、自分の気持ちを押し殺すことになるのです。

言葉と態度が嚙み合わない場合でも成立する

ダブルバインドは、言語と非言語のギャップによっても発生します。たとえば、

- 言葉では「怒ってないよ」と言うのに、声色が冷たく目つきが鋭い

- 「泣いていいよ」と言いつつ、泣いた瞬間に冷ややかな顔をされる

このようにメッセージの表層と裏にある意図が食い違っていると、受け手は混乱します。

実例:よくあるダブルバインド5選

ダブルバインドは特別な場面だけに起こるわけではありません。むしろ、家庭・恋愛・職場などの近しい関係ほどよくあるのが厄介なところです。

①正直に言って。でも空気は読んで

上司

率直な意見が聞きたいんだよね、遠慮せず言ってごらん

→本音を言ったら顔が曇るor無言になる

- 表面メッセージ:「本音を言っていい」

- 裏のメッセージ:「でも気に入られることを前提でね」

どっちに従ってもアウト。次から何も言えなくなってしまう。

②自由にしていいよ。でも自己責任ね

恋人

好きにしていいよ、別に怒ったりしないから

→本当に自由にすると、「そっか…がっかり」と機嫌を悪くする。上司や教師にもよくあるパターンです。

- 表面メッセージ:「あなたに選ぶ自由がある」

- 裏のメッセージ:「でもその選択には見えない罰がついてくる」

選んだ後に後悔させられる。自由のようで自由ではない。

③怒ってないって言ってるでしょ?

父親

別に怒ってないって言ってるだろ

→言葉は穏やかだけど、態度・表情・沈黙が明らかに怒っている

- 表面メッセージ:「怒ってない」

- 裏のメッセージ:「怒っていることに気付かないとさらに怒る」

怒っていない前提で振舞うと空気を壊す、怒っていると認めても怒られる状態で詰んでしまう。

④あなたの幸せが一番。でも私の期待は忘れないでね

お母さん

あなたが幸せなら、それが一番だよ

→でも、進路・結婚・価値観が親の理想とズレると、表情が曇る

- 表面メッセージ:「あなたの自由を尊重する」

- 裏のメッセージ:「でも私の理想の中で幸せになってほしい」

期待という名の足かせ。どこまで行っても裏切っている気がしてしまう。

⑤泣いてもいいよ。でもみっともないからやめときな

友達

嫌なんだったら泣いたらいいんじゃない?

- 表面メッセージ:「泣いてもいい」

- 裏のメッセージ:「でもそれをしたら軽蔑するかもよ」

なぜダブルバインドは危険なの?脳と心のダメージ

ダブルバインドが危険なのは、それが明らかな暴力ではなく、見えない圧力としてじわじわと心を壊していくからです。

言葉だけ見れば、強制でも命令でもない。でも、受け手は見えない地雷原を歩かされるような状態になります。

1.どっちを選んでも「間違いになる」地獄

たとえば、

- 「自由にしていいよ」→本当に自由にすると不機嫌に

- 「本音を言って」→本音を言えば否定される

このような矛盾の中では、「何をしても正解がない」と感じられるようになります。

それはやがて、どうせ何をしてもダメだという学習性無力感につながっていきます。

2.自分の感覚が信じられなくなる

ダブルバインドに長くさらされていると、人は「自分の直感・感情・判断」を疑うようになります。

- 「あれ、私が考えすぎ?」

- 「こんな風に感じる私が悪いのかな?」

- 「本当は怒ってないのかもしれない」

本当は明らかに不快だったり、理不尽だったりする状況なのに、私の感じ方の問題にされる。そんな状況が続くと、自己否定と自信損失のループにハマっていくのです。

3.心が「二重拘束」されるストレス

矛盾した命令を同時に処理しようとすると、脳に常に葛藤が生まれます。

- 「Aに従いたいけど、Bを無視すると罰がくるかも」

- 「Bに合わせると、Aの期待に応えられない」

このどっちにしても罰がある状態は、慢性的なストレス・不安・緊張を生みます。

しかも逃げ場がないため、ストレス反応がオフにならず、心身に不調をきたすこともあります。(頭痛・胃痛・不眠・過呼吸など)

4.人間関係そのものが怖くなる

ダブルバインドの多くは、身近な人から与えられるのが特徴です。

- 親

- 恋人

- 上司や教師

信頼したい存在から矛盾したメッセージを受け続けると、人と関わることそのものが危険なものに感じられてしまいます。

結果として、人との距離感がつかめなくなったり、依存・回避と言った不安定な関係パターンが形成されてしまうこともあります。

5.「これはおかしい」と言えない構造が苦しさを倍増させる

ダブルバインドの本当の恐ろしさは、矛盾を指摘すると、さらに相手を怒らせたり、傷つけてしまうという構造にあります。

- 「そんな風に受け取るなんて、心が歪んでいるんじゃない?」

- 「私はあなたのことを思って言ってるのに」

- 「うるさい。お前のそういうところが嫌なんだ」

結局、「自分が悪い」と思い込み、沈黙を選ぶようになります。そしてそれが、相手の矛盾を助長することに繫がっていくのです。

つまり、ダブルバインドとは、精神を直接傷つける目に見えない拘束具のようなものです。言葉の暴力のように派手ではないけれど、確実に心を締め付けてきます。だからこそ、早めに気付くこと、そして距離をとる術を知っておくことが大切なのです。

ダブルバインドはなぜ起こる?無意識に加害者になっていることも

実は、ダブルバインドは悪意や意図的な操作からだけ生まれるわけではありません。むしろ、無意識のうちに発信者も苦しんでいたり、心の未処理な部分からくることが多いのです。

1.発信者自信が矛盾した感情を抱えている

人間は、本音と建前がいつも一致するわけではありません。

- 「子どもに自立してほしい。でも私から離れないでほしい」

- 「相手を応援したい。でも心のどこかで嫉妬している」

- 「自由にしてほしい。でも自分の思い通りに動いてほしい」

こうした矛盾した感情を自覚しないまま言葉にすると、自然とダブルバインド的な表現になってしまうのです。

つまり、矛盾していることに気付いていない場合が多いです。

コントロールしたい欲求、不安、愛情の歪み

ダブルバインドは、表面的には優しい言葉や愛情の形をとりながら、相手を思い通りにしたいという心理が潜んでいることがあります。たとえば、

- 「あなたのことが心配だから、連絡は毎日ちょうだいね」

- 「自由に選んでいいけど、私が納得できないなら困る」

- 「あなたとため」と言いながら、相手の行動を縛る

これは、相手を心から信じきれない不安や、見捨てられ不安が背景にあることが多く、本人は善意だと信じているケースすらあります。

つまり、愛情が歪んだ形で表出したものと言えます。

3.過去の矛盾した関係を再現している

文化人間学者のベイトソンがダブルバインドを研究したとき、特に注目したのが「家族関係」でした。

特に、親から子どもへのダブルバインドが、その人のコミュニケーションパターンに影響を与えるとされていました。たとえば、

- 親に「何でも相談してね」と言われたけど、相談したら怒られた

- 表面上は「いい子」でいることを求められ、感情表現を否定された

こうした家庭環境で育った人は、感情を素直に表すと危険という学習をしていることがあります。

その結果、大人になっても矛盾した伝え方しかできなかったり、自分の本音が分からなくなったりします。

ダブルバインドへの対処法を5つ紹介

ダブルバインドに巻き込まれると、私たちは「何をしても責められる」「自分がおかしいのかも」と感じ、どんどん追い詰められていきます。

そんなとき、自分の心を守る術を知っていれば、巻き込まれずに済むこともあります。

1.まず矛盾に気付く(メタ認知)

何より大切なのは、その会話や関係に矛盾があると気づくことです。

- 表面の言葉と、態度・空気がずれている

- 正直に言っても、何も言わなくても責められる

- どっちを選んでも罪悪感が残る

これらの違和感は、ダブルバインドのサインです。

「自分が悪いのかも」ではなく、「状況がおかしいのかも」と疑ってみましょう。

自分を責めないための思考の一歩引き(メタ認知)の力が大切です。

2.矛盾した指示に応えないという選択肢を持つ

ダブルバインドでは、「AかBどっち?」という二択を迫られるように感じがちです。

でも、そのどちらにも答えない、答えを保留する選択肢を持ってもいいんです。

正直に言ってくれていいけど、空気も読んでね

どっちを優先すればいいか分からなくなってしまいました

→混乱している自分の状態をそのまま伝える。まずは、「これは選べない構造だ」と言語化することが、鎖を断ち切る第一歩になります。

3.「本音」をあえて聞き返すor曖昧な表現を明確にする

相手が言っていることに矛盾を感じたら、静かに、でも具体的に「本音」を確認することも有効です。

「自由にしていいよ(でも不機嫌)」

→「ありがとう。でも実際のところ、どうしてほしいと思っていますか?」

このように聞くことで、相手が自分の矛盾に気付くこともあります。それでもはぐらかされるなら、「話がかみ合っていない」と判断してOKです。

4.心の距離を意識的にとる

物理的に離れられない関係(親・上司など)の場合でも心理的な距離をとる意識はとても大切です。

- 相手の言葉を全部真に受けない

- 相手の不機嫌に責任を感じすぎない

- 心の中で「この人は今、矛盾したことを言っている」とメモしておく

自分の感情と思考を分けておくことで、巻き込まれにくくなります。

5.関係を見直すor距離を置く勇気も大事

もしもダブルバインドが慢性化していて、自分の心身に明らかなダメージがある場合は、その関係から物理的・心理的に距離を置くことも重要です。

- もうこの人の言葉で自分を責めたくないと認識する

- 信頼できる人に相談する

- 一度、話すのをやめてみる

ダブルバインドにずっとさらされ続けるのは、心理的な暴力と同じです。離れることは逃げではなく、自分を守る立派なセルフケアです。

ダブルバインドは「受ける側」だけでなく、「自分が無意識に仕掛けている」こともあります。

- 本音を言ってほしいのに、言われるとイラっとしてしまう

- 自由にさせたいのに、コントロールしたくなる

- 表情や態度が、言葉とズレてしまう

人間は感情の矛盾を抱える生き物です。

だからこそ矛盾があってもいい、でもそれに気付こうとすることが何より大事なのです。

まとめ

ダブルバインドは、言葉の表面だけを見ていると気づきにくい会話の罠です。それは、優しさの仮面をかぶっていたり、空気と言う名の暴力だったりします。しかしそれがダブルバインドというものだと知るだけで、状況は変わります。違和感を感じた時は心からのSOSかもしれません。その声に気付き、尊重することがダブルバインドから抜け出す最初の一歩になるでしょう。

miho

今回も人と関わっていくうえで避けることはできない人間関係の悩みを減らすための手助けになる情報をまとめました。他の記事もありますので、あなたが今よりより生きやすくなる手助けになれば嬉しいです!X(Twitter)でお悩みの募集もしています。